hpi−racing nitro mt2 18SS

and

hpi−racing nitro mt2 18SS+

|

|

禁断のラジコンエンジンカー・・・ついにやっちまった

そうなんです、ついつい手を出してしまったGPカー、トラギー(トラックバギー)とかいう奴

EPカーは、バギーを封印するまでやってましたが、復活後オンロード(ドリフトとかいう奴)

結局、チョット前に手に入れた、京商のダッジラムでGPカーに飛び火です。

|

|

気になりだしたら止まらない、トラギーを入手、大きなタイヤにトラックタイプのボディー、中々似合う

それでいて、走る所は問いません・・・本当か?(勝手に思い込んでいるだけ)

入手のキット・・・と中古のほとんど慣らし状態の車体+予備品 |

|

| 箱出し、不足は無いか並べて確認です、心なしか、EPカーよりごつい感じのプラパーツ軍団、やはり加わる力の大きさが、違うのか、部品点数は少なめです。 |

|

金属パーツの小袋、こちらはなんら脈絡無く、入っている感じ・・・しかしタグのA・B・C・・・の順番使うだけネジも這いいている様子、この辺りは国産メーカーにも習って欲しい気がします、ネジ類などの小物は一度小箱に全てださなかればなりません、ところがこのキットは、説明書に応じて順番に使うようにセクション別に袋詰めされています。細かな配慮を感じるのは、私だけでしょうか。

HPIの刻印が誇らしげな18エンジン、良く見ればmade in Japanの文字が・・・耐熱ブラック仕上げがいかにもと言う雰囲気をかもし出しています、マフラーは耐熱樹脂製、これで音をやわらかくして消音しているのでしょうか、2ストエンジンですのでマフラーと言うよりチャンバーですので、金属製だとキンキン鳴くのでしょうね。 |

|

いかにも、グリップのよさそうなタイヤ、1/10のEPバギーより一回り大きなタイヤが良いですね。

ホイルもアメリカン的なデザインで、強度もありそうです、EPカーの事思えばずいぶん太いです。

ステッカーとポリカーボネイトのボディー、厚みの感じは、EPカーの倍はありそうな感じです。

この辺りも強度が上げられているのをかじる部分です。 |

やたらと多い説明書、注意書き、パーツリストに、個別に特に注意をする部品の組み立ての別紙になってます、オヤ?保証書も登録主まで入っています。

ラジコン操縦士の登録とラジコン保険の申込み書、日本のメーカーより色々入っていますね。

|

|

| ページ上部に戻る |

| こちらは、思わずポッチとした、組み立て済みの18SS+です。 |

|

| 始動工具、燃料、予備部品などしっかりありました。標準のダンパーはどう見てもチョット使っただけの物、しかしセティングが??アッパースプリンシートが組まれていない。まだランナーに付いたまま、このため上手く機能しないから、トリニティーのアルミスレイテッドショックが組まれているようです。 |

|

赤いあるまいと処理されたトリニティー製と思われるショック、若干のオイルのにじみがあります。

フロントは1本ぜっていにO/Hが必要な状態です。

マフラーは、自作の後方排気にシリコンホースとアルミパイプで処理されています。

しかし、この方法は、マフラーをワンサイズ大きくしないと、背圧が高くなり排気抵抗が増えてエンジンに負担が増えます、回転数もトップエンドまで上がりにくくなる傾向があります。

いずれ、専用の後方排気マフラーにするとして、今回は標準に戻すとします。 |

|

| ボディーは、HPIのメーカー塗装の標準品、フロントの冷却空気取り入れ口にメッシュが付けて有りました。これも自作でしょう、このアイデアは戴きです。貼り付けがいまいちだったので、付け直しました。ボディーに両面テープを付けて、メッシュを貼り付ける、その上から、アルミメッシュテープでメッシュを覆うようにボディに貼り付けます。 |

|

エンジンコントロールサーボはタワープロのMG995、ステアリング用はMG945のハイトルクタイプこのクラスのタイヤになると、停止状態では、ステアリング切っても、動きませんが、このサーボなら軽く動きます。

痛んだ場合でもフタバの1/10程です、使い捨て感覚で交換できるのも嬉しい限りですが、これがまた中々故障しない優れもの。 |

|

| 参考までに、自作後方排気の取り回しです、これだけホースを引き回すと、当然抵抗が増えるのもわかるかと思います。ここはやはり、エンジンのため、標準に戻します、いずれ専用の後方排気マフラーセットを入手しようかと考えています。 |

|

| 分解整備は、メカデッキの取り外しから、ブレーキアームは、ネジを外して、ステアリングリンケージは、サーボからのロッドを外します、ここでも、ボールジョイントリムーバーが活躍します、こちらのサイズにはぴったりです。 |

|

キャブのリンケージロッドの取り外し、ここもリムバーの登場です。

後はスナップリングピンを抜き取り、デッキごとメカAssyを外します、メンテは非常に良いです。 |

|

| 燃料タンクと、メカデッキを外せば、後はエンジンのみ外すだけで、シャーシと駆動関係だけになります。ここでもメンテ性は非常に良く感じます。 |

|

メンテを終わって、組み上げた所です、ショックは、標準品にしました。とりあえずアルミスレイテッドショックは分解整備に回します。

しかし世に見える、TNX5.2Rのタイヤはデカイです。 |

| ページ上部に戻る |

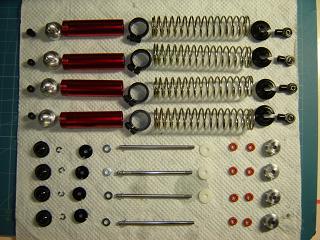

| 組み込みしてあったアルミスレイテッドダンパーオイル漏れの手当て |

|

状態としたら、オイルのにじみが有る、1本はかなりひどい、フロントなので、負担が大きく発生か?

取り付けにチョット無理があるように感じる、ダンパーマウントに固定するネジの締め付けが強いため、自由度が足りないそのため、ロッドシールのOリングに負担が大きく、洩れたのか?

分解してびっくり、ロッドシールを押える、テフロンプレートが無い!!

エアーキャップが締め付けすぎのため変形!!色々重なってオイル洩れそうでしょうね、走行距離からしてそんなに痛むはずも無いから。

不足のOリング押えと、ボトムストッパー(ボトムストロークを見たらエアーキャップを突き上げしていたため保護を目的に) |

|

ピストンの成型が??チョット少しでも綺麗にして、電動カーで行なっていた秘密の加工も施しました。

加工後ロッドにピストンを組み付け |

|

シリンダーヘッドに、Oリングを組みます、微妙に深さが異なり、入り具合が・・・

個別に修正後、組み付けます、出来上がった4つを並べて、同じか比較します。

同じになるまで、繰り返し修正行ないます、これで全て同様な動きが再現できるはず。 |

|

シリンダーに組み込み、ロッドにボトムストッパーを入れます、ロッドエンドを取り付け。

オイルをゆっくり半分ほど入れ、ロッドを動かし、エアー抜きをして、オイルを9割ほど入れます。

そのまま、しばらく立てて放置、エアー抜きが出来たら、満タンにします。 |

|

エアーキャップ、エンドキャップを組み込み、スプリングホルダーを取り付け、スプリングを入れます。

全て、同様に組み付け、動きを見ます、違いを感じたら再度分解組みなおして確認、4本とも同様になるようにしましょう、出来上がったら2〜3日は新しいティッシュの上でオヤスミです、漏れがあれば、ここでティッシュにオイルのシミが出来ます、できた物は再度組みなおし、時間を掛けてゆっくり組みましょう。 |

| ページ上部に戻る |